『〈自己完結社会〉の成立』(下巻)

【第十章】最終考察――人間の未来と〈有限の生〉

(5)〈有限の生〉とともに生きる

それでは、われわれに残された道はどこにあるのだろうか。〈無限の生〉の導く未来が呪われた「ユートピア」でしかないのであれば、われわれは原点に立ち返るより他にはないだろう。

そしてそれは、〈無限の生〉が否定し続けてきた「意のままにならない生」、すなわち人間存在の根源的な原理としての〈有限の生〉そのものに他ならない。

これまで繰り返し見てきたように、人間の〈生〉には、われわれが人間である限り、自らの意思によって制御することができないもの、“逃れられない何ものか”が必ず存在している。

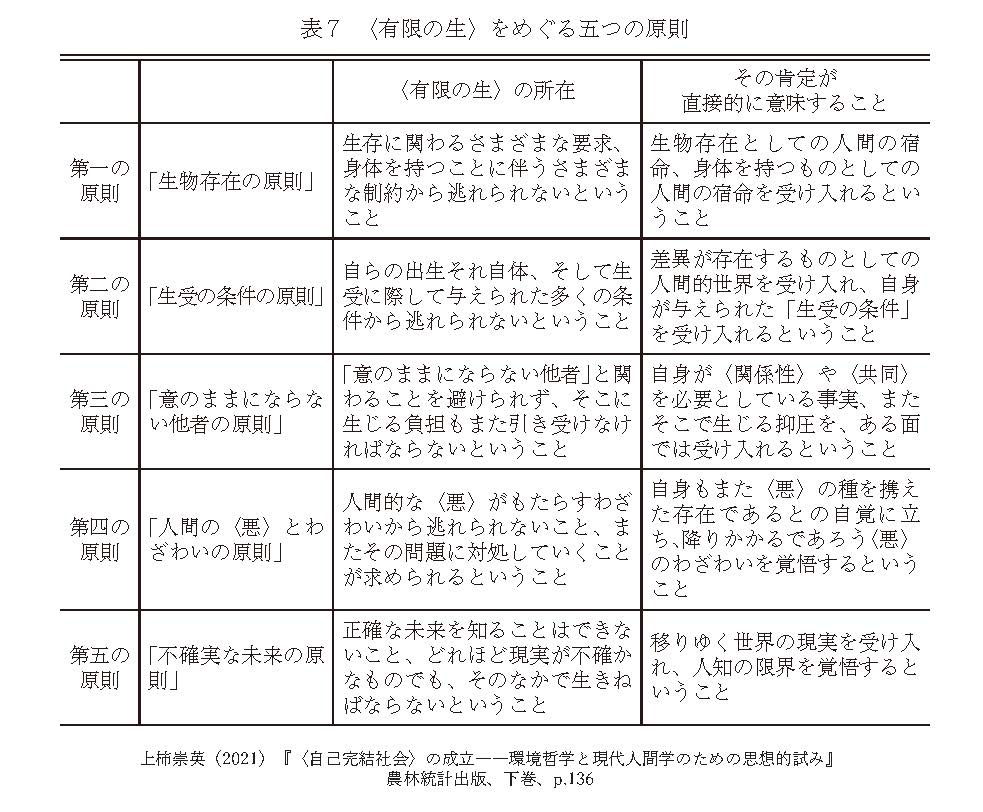

ここではそれを、改めて〈有限の生〉の五つの原則――①「生物存在の原則」、②「生受の条件の原則」、③「意のままにならない他者の原則」、④「人間の〈悪〉とわざわいの原則」、⑤「不確実な未来の原則」――という形で見ていこう(36)。

驚くべきことに〈無限の生〉の「世界観=人間観」は、これらすべての原則に挑戦し、そのあらゆる否定の先にこそ「本来の人間」=「完全な人間」が現れると信じてきた(37)。しかしわれわれがそれとは別の道を行くというのであれば、そこで求められるものとは、むしろ「意のままにならない生」の肯定となるだろう。

すなわち〈有限の生〉とともに生きるということ、そこにこそわれわれの新たな出発点があると考えるのである。

かつて数多の人々が行ってきたのと同じように、はたしてわれわれは、そこに再び意味を見いだすことができるのだろうか。そしてわれわれがその道に至るための術とは、いかなるものになるのだろうか。本書ではここから、これらの問題について考えていきたい。

それでは〈有限の生〉の諸原則について、具体的に見ていくことにしよう。まず、第一の原則は「生物存在の原則」である。それはわれわれが人間である限り、生存に関わるさまざまな要求、身体を持つことに伴うさまざまな制約から逃れられないということを指している。

人は必ず生物存在の一員として生まれ、生物存在の一員として生き、そして生物存在の一員として死んでいく。そのためわれわれは、自らの命をつなごうとして絶えず他の命を犠牲にしなければならず、前世代から次世代へと向かって、絶えず命の車輪を回していかなければならないだろう。

生物存在の基盤をなしているのは身体である。そのためわれわれの〈生〉には、臭い、汚い、きつい、痛いといった諸々の身体的なわざわいが生じてくる。そして怪我、病、障碍、老い、衰弱といった数多くの身体的な苦しみもまた出現してくるのである。

確かに〈無限の生〉の理想家たちは、こうした原則をも克服できると信じてきた。例えば彼らは、人間を理解しようとして、人間と動物の違いにばかり注意を払ってきただろう

。そこでは、生物世界は常々「野蛮」として位置づけられ、理性を与えられた人間のみが、そうした「蛮性」を克服できると信じられた。本能によって規定された生物存在のなかで、唯一人間のみが本能から自由であると考えられた(38)。

そしてあの「思念体」のごとき存在によって世界の秘密が解き明かされ、自然の制約が克服されるとき、ついに「精神としての生活」からなる地上の楽園が建設される。そう、信じられてきたのである。

しかし、われわれがどれほど人間を理念に還元しようとも、われわれは「ヒト」としての固有の本能を備えた生物存在の一員である。

確かに科学技術は、それをわれわれの目から覆い隠し、表面的には、それを緩和させることさえ可能だろう。だが、それによってわれわれの〈生〉から、先のわざわいや苦しみそのものが消えることなど決してない。

どれほど屠殺所を自動化し、どれほど部屋を無菌化し、どれほど美容に精を出したところで、われわれは生物存在としての残酷さそのものからは決して逃れることができないからである。

したがって〈有限の生〉を肯定するということは、われわれが生物存在としての人間の宿命、そして身体を持つものとしての人間の宿命を受け入れていくということを意味している。

「人間的〈生〉」の基底にあるものとしての〈生存〉の契機、そして人間存在の営為の原点にあるものとしての「集団的〈生存〉」、本書がそれらについて繰り返し言及してきたのは、まさにこの「第一の原則」と再びわれわれが向き合うためである。

われわれは、「意のままにならない身体」とともに生きていかなければならない。そして人間的世界の存続のためには、誰かが子孫を残していかなければならないだろう。問われているのは、われわれがそこに再び意味を見いだすことができるのかということなのである。

続いて第二の原則は、「生受の条件の原則」である。それはわれわれが人間である限り、自らの出生それ自体、そして生受に際して与えられた諸々の条件から逃れることができない、ということを指している。

人は誰しも自ら望んで生まれてくるわけではない。生を受ける時代や場所、帰属する社会集団など、それらを選んで生まれてきたわけでもない。いかなる肉親のもと、いかなる境遇で、またいかなる性別、性格、才能、容姿を伴った身体のもとで生まれてくるのか、人間はそのすべてを選択することができない。

それにもかかわらず、われわれはこの世に生を受けた限り、それらを生涯にわたって背負っていかねばならないのである。

〈無限の生〉の理想家たちは、こうした原則もまた克服できると信じてきた。例えば「本来の人間」=「完全な人間」の物語においては、人は生まれながらにして平等であるために、事実として人間は平等な存在でなければならない。

だからこそ、そこでは繰り返し「機会の平等」や「結果の平等」が論じられ、格差を是正するためのあらゆる施策が採用されてきた。社会の片隅で苦しむ人々を発掘し、その試みを広く行き渡らせるための努力が続けられてきた。そしてわれわれは、ある面においてはそのためにこそ、〈社会的装置〉を発達させてきたとも言えるのである。

しかしどれだけ〈社会的装置〉を発達させたところで、われわれは「生受の条件」がもたらす根源的な「不平等」そのものを消し去ることはできない。完全に同一の人間などひとりも存在しないということ、およそ人間的世界に“差異”というものが存在する以上、その道は「無間地獄」へと続いているからである。

したがって〈有限の生〉を肯定するということは、差異が存在するものとしてのこの人間的世界を受け入れ、自身が与えられた「生受の条件」を受け入れていくということを意味している。

確かに「機会の平等」も、「結果の平等」も、とりわけ社会的、制度的次元においては、それらを必要としている人々が存在するだろう。本書は、それらが不要であると主張しているわけでは決してない(39)。本書が述べているのは、それでも人間的世界においては、そうした試みでは決して埋めることのできないものがあるのだということである。

そして自らの意思ではないにもかかわらず、同時に自らの存在の礎となるものに対して、われわれがいかにして寄り添い、そこからより良き〈生〉のための糸口を見いだすことができるのかということを問題にしているのである。

続いて第三の原則は、「意のままにならない他者の原則」である。それはわれわれが人間である限り、「意のままにならない他者」と関わることが避けられず、そこに生じる負担もまた、引き受けなければならないということを指している。

例えば人は、その存在の始まりから「集団的〈生存〉」を行ってきた。それを実現していくためには、人は他者と向き合い、そこにかけがえのない絆を見いだすのみならず、嫌な人間、馬の合わない人間とも〈共同〉していかなければならなかった。

〈他者存在〉とは、本質的に「意のままにならない」ものである。そのため、そこにある〈関係性〉が、自身の望んだ形と一致することなどほとんどない。私の〈生〉は、しばしば意に反して介入されたり、意に反した介入を求められたりもするだろう。そしてときには、自身の生き方を曲げなければならないときも、また敢えて望まぬ生き方を演出しなければならないときもあるのである。

〈無限の生〉の理想家たちは、こうした原則もまた克服できると信じてきた。例えばそこでは、人間の理想として、一貫して「抑圧からの解放」という主題が語られてきた。そして前述したように、それはとりわけ「存在論的自由」として、すなわち人間を規定しようとする他者や世間がもたらす「存在論的抑圧」からの解放として語られてきたと言って良い。

「かけがえのないこの私」を起点として、ひとりひとりが「自分の人生の主人公」となること、あるいは「自由な個性の全面的な展開」を成し遂げること、それこそが人類の夢だと考えられてきた。

「自由な個性と共同性の止揚」、「積極的自由」、そして〈自立した個人〉でもいい。人々があらゆる抑圧の鉄鎖から解き放たれるとき、そこには必然的に自由な個人の連帯が生まれてくる。それによって、あまねく共生社会が実現していくと信じられたのである。

しかし【第七章】で見てきたように、〈関係性〉から「存在論的抑圧」を消すことなど不可能である。われわれが負担なき〈関係性〉を望むのであれば、「意のままにならない他者」を「意のままになる他者」に置き換えてしまうか、そもそも〈関係性〉自体を構築しないよう努めるより他にないだろう。

また【第八章】で見てきたように、自発性や自由選択が〈共同〉を導くということもありえない。自発性や自由選択を尊重するのみでは、人々はそこで、負担を引き受けてまで〈共同〉を成し遂げていく必然性を見いだせないからである。

したがって〈有限の生〉を肯定するということは、われわれが自ら〈関係性〉や〈共同〉を必要としている事実を受け入れ、そこで生じる抑圧を、ある面では受け入れていくということを意味している。

より良き〈生〉の実現のためには、たとえ望まぬ〈間柄〉であったとしても、それを引き受けなければならないときがあるだろう。われわれが特定の社会集団のなかで生きようとするのであれば、そこで共有された価値観や世界観もまた、ある面では引き受けなければならない。

重要なことは、そうした負担を軽減させようとして、人間存在が何を育んできたのかということである。例えば〈間柄〉を使いこなした〈距離〉の自在さ――それは「不介入」による〈関係性〉の回避でも、〈間柄〉に塗りつぶされた〈関係性〉でもない――とは何だったのか。あるいは〈役割〉や〈信頼〉や〈許し〉といった、「〈共同〉のための作法や知恵」とは何であったのか。

こうした問題にこそ、われわれは再び向き合うことが求められているのである。

続いて第四の原則は、「人間の〈悪〉とわざわいの原則」である。それはわれわれが人間である限り、人間的な〈悪〉がもたらすわざわいに直面すること、そしてその問題に対処していくことが求められる、ということを指している。

【第八章】でも見てきたように、人間的世界には、よこしまな「情念」、「悪意」、「不誠実」といった「素朴な〈悪〉」が存在している(40) 。こうした〈悪〉は、たとえ発端がつまらぬ諍いであったとしても、対処を怠れば、決断の混迷、事業の停滞、無益な破壊といったさまざまなわざわいをもたらすことになるだろう。

そのためわれわれは、こうした〈悪〉が集団に蔓延ることがないよう常に気を配っていなければならない。互いに結束し、協力していくことが求められるのである。

〈無限の生〉の理想家たちは、こうした原則もまた克服できると信じてきた。例えばそこでは、理性の名のもとに、〈悪〉そのものの撲滅こそが希求されてきたと言える。

そこでは抑圧や不平等といった社会の歪みさえ取り除けば、〈悪〉をもたらす原因は、人々の無知や無理解や無教養だけに絞られると考えられた。それゆえ社会の改革と啓蒙に努め、権利意識や価値理念を正しく共有することさえできれば、われわれは〈悪〉そのものをこの地上から消すことができると信じられた。

われわれが「完全な人間」に到達したあかつきには、必要悪としての権力装置さえ不要になる。そう、考えられていたのである(41)。

しかし、人間の世界から「素朴な〈悪〉」が消えることなど決してない。こうした〈悪〉は、人間の無知や価値判断に由来するのではなく、誰もが持つ人間的な感情の複雑な帰結として出現するものだからである。

われわれは、〈悪〉の蔓延を防ぐことはできても、それを滅ぼすことなど決してできない。したがって〈有限の生〉を肯定するということは、自身もまた〈悪〉の種を携えた存在であるとの自覚に立ち、いつの日か降りかかるだろうわざわいを覚悟していくということを意味している。

〈悪〉の拡大を防止し、一度生じてしまった〈悪〉の損害を最小限にとどめていくためには、われわれが集団として必要としているものがあるだろう。それを“権力”と呼ぶのであれば、権力そのものは悪でも、必要悪でもない。それはわれわれが〈悪〉と対峙していくために、むしろ不断の努力によって創出し続けなければならないものだと言えるからである(42)。

確かに権力は、しばしば〈悪〉によって腐敗してしまうことがある。それでも権力の存在が不可欠である以上、重要なことは、権力なき偽りの世界を夢想することではなく、そうした〈悪〉の性質に対する十全な配慮とともに、より良き〈生〉のためにわれわれが創出すべき権力の形とは何かを問うことだと言えるのである。

最後に、第五の原則は「不確実な未来の原則」である。それはわれわれが人間である限り、完全に正確な未来を知ることはできないということ、どれほど現実が不確かなものでも、われわれはその現実のなかで生きていかなければならない、ということを指している。

時代が変われば人間もまた変わる。あれほど永遠だと思われたものでも、いつかは必ず終焉を迎えるときが来るだろう。永遠で絶対的なものが存在しない現実のなかで、それでもなお、われわれは日々何かを捨て、何かを選択し、そして何かを決断していかなければならない。より良き〈生〉とは何かについて、絶えず模索していくことが求められるのである。

〈無限の生〉の理想家たちは、こうした原則もまた克服できると信じてきた。例えば【序論】でも触れた「絶対的普遍主義」は、そうした人々の願望がひとつの形となったものだと言えるだろう。

そこでは、この世界に絶対的で、普遍的な何ものかが存在するということ、そしてわれわれが「神の視点」に立つことによって、それを知ることができると考えられてきた。

それが絶対的で普遍的なものだとするならば、その理念をこの地上に具現化できないはずはないだろう。そうしてわれわれが、いわば「神の代理」として、理念に基づく約束されたユートピアを建設できると信じられたのである。

しかし、われわれがどれほど普遍性を確信したところで、見いだされた理念が本当に絶対的なものであるという保障はどこにもない。人類の歩んできた道が、より良き未来に向かっているなどという保障もまったくない。

したがって〈有限の生〉を肯定するということは、移りゆくこの世界の現実を受け入れ、人知の限界を覚悟していくということを意味している。われわれの行った選択や判断が「正しかった」と言えるかどうかは、究極的には誰にも分からない。「正しい」と信じたはずの道が後に大きなわざわいとなることも、また「誤り」だと信じたはずの道が後に多くの人々を救うこともあるだろう(43)。

ここで問われているのは、そうした不確かな世界において、与えられたおのれの〈生〉を全うしていくことの意味、そしてそこにあるはずの世代を超えた〈信頼〉のゆくえに、われわれがいかにして応答することができるのかということなのである。

以上を通じて、われわれは〈有限の生〉の諸原則について詳しく見てきた(表7)。とはいえ多くの人々にとっては、「意のままにならない生」と向き合うこと、そして〈有限の生〉とともに生きるという道の選択は、決して容易なものではないはずである。

おそらくわれわれは、〈無限の生〉の「世界観=人間観」のもと、あまりに長く生きすぎてしまった。〈社会的装置〉に包摂される、あの居心地の良さ。それを知ってしまったわれわれは、「不介入」に彩られた「自分だけの世界」が、たとえどれほど「諦め」と自己否定とにまみれていようと、そこから一歩踏みだすことを恐れてしまう。

だが、ここでわれわれは思い返すべきだろう。人間存在の歴史をたどれば、原始以来われわれの「世界観=人間観」は、常に〈有限の生〉に根ざすものであったということ、そしてその宿命を互いに背負って生きようとするからこそ、そこには「不介入」とは異なる人間の生き方、そして人間のあり方が確かに存在しえたということをである。

事実、古代から受け継がれてきた多くの宗教は、〈有限の生〉の「世界観=人間観」に根ざすものであった。例えばこの世界を“無常”と捉えた仏教は、何より〈有限の生〉を見据えた宗教であったと言えるだろう(44)。一切のものが移ろいゆく世界のなかで、人は何かに執着するからこそ、いちいち心が掻き乱され、〈生〉は苦しみに満ちてしまう。

そこで求められた、生きることの残酷さを前にして、粛然として自らの命を全うしていける境地とは、まさに「意のままにならない生」を生きることへのひとつの応答だったと言えるだろう。

その意味においては、〈無限の生〉への入口となったキリスト教でさえ、もともとは〈有限の生〉に根ざしたものであった。例えば「汝の敵を愛せ」という教えが語られたとき、人々が見ていたのは、争い、血を流し、憎しみ合う目の前の人間的現実だっただろう(45)。自身が有限な存在であることを知っていたからこそ、彼らは言葉に何かを託そうとしてきた。

そこにあったのは、「本来の人間」や「完全な人間」を振りかざす理想などではなく、過酷な現実に寄り添い、生きることの哀苦や残酷さとともにある人間の理想である。それは言ってみれば、人々が現実との格闘、現実との折り合いのなかから導出してきた、より良き〈生〉のための知恵だったのである。

思えばわれわれは、古の人々の宗教や信仰に対して、どこか大変な思い違いをしてきたのではなかっただろうか(46)。例えば〈無限の生〉の住人たちは、先人たちが“浄土”や“天国”に思いを馳せたからといって、それらを単なる現実逃避と混同し、また彼らが根拠の曖昧な教義を尊ぶからといって、それを絶対的な何ものかに対する盲信だと決めつける。

だが浄土も天国も、本来決して現実を蔑ろにするためのものではなかっただろう。そこにあった知恵の真意とは、おそらく永遠の場所に何かを託しつつ、精一杯与えられた〈有限の生〉を生き抜くということではなかっただろうか(47)。

人間存在には、ときに生きることを励ます言葉が必要である。それは現実逃避でもなければ、現実否定でもなく、避けがたい現実の肯定を促し、より良き〈生〉のための心の拠り所となるものである。同様にして、たとえ権威のある言葉であったとしても、それを疑い、反発し、裏切ろうとするのが人間である。人が言葉を「信じる」のは、それが権威的であるからではなく、それが年月によって磨かれ、現実に立ち向かっていく意味を呼び覚ます強度を実際に備えているからである。

例えば、先の「汝の敵を愛せ」という言葉を聞いて、そんなことができるはずはないと嘲笑していた人間が、人生の苦境にあって、不意にその言葉を想起して、そこにおのれだけの人生に対する確信を見いだすことがある。こうした形の「信仰」(48)から読み取れるのは、絶対的な何ものかへの盲信などではなく、先人たちの知恵を借りつつも、「意のままにならない生」と向き合い、そこでより良く生きるための意味を紡ごうとしてきた人々の姿である(49)。

ある人々は、何かを信じるだけの宗教ではなく、合理性と批判的態度に基礎づけられた哲学こそが優れていると主張する(50)。そうした人々は、豊穣や安息への祈りを込めて神々を祀ってきた人々の(51)、あるいは海原の彼方の南方浄土へと向かって、わずかな食料だけで出航していった僧侶たちの思いなど知るよしもないだろう(52)。

それどころか彼らは、人間的現実と向き合うことを避け、絶対的な何ものかに縋ってきたのが、他ならない自分たちの側であったということにも気がつかないのである(53)。

いずれにしても、人間存在にとって「普遍的」な「世界観=人間観」とは、常に〈有限の生〉であった。したがって〈有限の生〉とともに生きるということは、〈無限の生〉という「白昼夢」から醒めたわれわれが、われわれの時代に合致する新たな方法によって、再びその道をやり直すことだと言うこともできるだろう。

もっとも、〈有限の生〉を肯定することによって、人間は何かに挑戦する意欲を失い、人間社会からは創造性が失われると危惧する人々もいるかもしれない。そうした人々は、〈有限の生〉の肯定が、人々に現状維持を受け入れさせ、世の中の不正に対する告発や、権力のあり方を問いただす行為を減退させるのではないかと恐れている。

確かに「現実に寄り添う理想」は、「現実を否定する理想」が見せつけるほどの破壊的な力は備えていないだろう。しかし〈有限の生〉を知る人間は、人間存在の有限性のみならず、おそらくおのれの有限性もまた理解している。

彼らは数多の状況と立場に置かれた人々のなかで、有限なものに縁取られたおのれ自身の力量をよく知っているだろう。それゆえ自身にしかできないことがあるとするなら、彼らは与えられた〈有限の生〉をより良く全うするためにこそ、何ができるのかを考えるのである。

同様にして〈有限の生〉を知る人間は、この世界に完璧で、永遠なものなどないということをよく知っている。それゆえそこには、移ろいやすい時勢がもてはやす物事に惑わされることなく、何かを生みだそうとする人間が必ず生まれてくる。

そうした人々は、〈存在の連なり〉のなかで時代と格闘してきた多くの人々の生き方やあり方を思い、その魂の部分を受け継ぐからである。さらに言えば〈有限の生〉の肯定によって、社会批判のための火種が消えるということもおそらくない。

〈有限の生〉を受け入れるということは、人間的現実から目を逸らすことではなく、むしろそうした現実を正視することを意味している。そこには理念が実現しないがゆえの批判はなくとも、現実に寄り添い、〈有限の生〉をより良く生きようとするがゆえの、別の形の批判が存在しているのである。

そのように考えれば、われわれは人々が、〈有限の生〉を生きようとした結果として、ある種の“自由”、ある種の“平等”とも呼べる何ものかに到達することがありえるということにも気づかされよう(54)。

より良き〈生〉を求めた結果、「民主的な政治機構」や「言論の自由」が見いだされることもあれば、より良き〈生〉を求めた結果、「機会の平等」や「結果の平等」が見いだされることもある。ただしそれらは、結果としてはよく似ていても、それが導かれた精神のあり方においてはまったくの別物なのである。

普遍的な価値理念を自明視する人々は、社会的に実現された何ものかに対して、あるべきものがあるべき形に収まったと理解するのみで、それがどれほど多くの負担と忍耐とによって支えられるべきものなのかということを簡単に忘れてしまう

。だが〈有限の生〉を知る人々は、人間が創りあげたこの世界において自明のものなどひとつもないこと、いかに些細なものであろうとも、何かの形を維持するためには、人々による不断の努力が求められるということを知っている。そこで見いだされた何ものかが、ひとつの“決断”として選び採られたものである以上、人々にはその答えを選択した責任があるということを、彼らはよく知っているのである。

そしてわれわれには、もうひとつ忘れてはならないことがある。それは人間存在にとって“生きる意味”というものがあるのだとすれば、それは〈無限の生〉からではなく、〈有限の生〉からこそ発生しうるということである。

繰り返すように、われわれの〈生〉には、根源的に哀苦や残酷さがつきまとう。逆に言えば、哀苦や残酷さを伴わない〈生〉など、過ぎ去った時代のなかにも、この先の未来のなかにも、永遠に見つけることなどできないだろう。

しかしだからこそ、われわれは思い返すべきなのである。例えばわれわれが、おのれの命をつなごうとして別の命を絶たなければならなかったからこそ、そこには命に対する畏敬と祈りが育まれてきたということを。

また、この命が自らの意思ではなく一方的に与えられたものだったからこそ、「私」は世界に位置づけられ、〈この私〉というものでいられたということを。

目の前の他者が、負担を伴う「意のままにならない」存在だったからこそ、何かが分かち合われたその瞬間、そこに代えがたい喜びがあったということを。

〈悪〉やわざわいに脅かされ、それを封じることが困難であったからこそ、そこには皆で結束し、協力していく意味が芽生えたということを。

そしてわれわれは、必ず死に至り、決して未来を知ることができない。しかしだからこそ、われわれは〈存在の連なり〉に思いを馳せ、未来に何かを託そうとしてきたのだということを。

もしも人生が“無限”であるならば、いまこのときを待たずして、誰かが何かをやり遂げる意味などない。あるいは面前にある〈関係性〉が、そして〈この私〉が、かけがえのないものになることもないだろう。無限の世界に、意味など存在しない。われわれが〈有限の生〉を生きるからこそ、人生には意味が芽生えてくるのである。

(6)〈世界了解〉①――人間の〈救い〉について へ進む

【下巻】目次 へ戻る

(36)ここでの〈有限の生〉の原則は、筆者が思いつく限りのものである。したがって正確に述べるのであれば、それは少なくとも五つ存在するのであって、五つだけとは限らないと言えるかもしれない。

(37)こうした主張をすると、〈無限の生〉の理想家たちは、奇妙なことに、自らは十分なほどに〈有限の生〉を理解していると口にする。〈有限の生〉は議論の自明の前提であって、だからこそわれわれはそれを克服した理想を語っているのだと主張する。しかしこれだけでは、〈有限の生〉を少しも本質的な意味において理解していることにはならない。例えば先の「寓話」における「殺生嫌いの若者」が、他の命の犠牲を伴う自らの有限性について、本質的な意味において「理解」していたと言えるのだろうか。「若者」はあくまで〈有限の生〉を「否定」していたのであって、それだけでは〈有限の生〉を「理解」したことにはならないのである。

(38)こうした人間学的な前提は「ブランクスレート説」――ブランクスレート(blank slate)とは“空白の石版”を意味する――とも呼ばれ、自然科学の分野では早い段階から問題提起が行われていた。代表的なのは、社会生物学や進化心理学をめぐる論争であり、前者であれば人間の利他的行為が、後者であれば人間の認識や思考が、いずれも進化論的に獲得された生得的な基盤のもとで説明できる、というのが自然科学側の主張であった。これに対して人文科学側は、それを頑なに認めようとはしてこなかった。その理由は、人間精神に関わる部分に生物学的な論理や生得的な差異などの存在を認めてしまうと、自由や平等、啓蒙や教育などをめぐる従来の枠組みが根底から揺らいでしまうと恐れたからである。例えばピンカー(2004)を参照。

(39)後述するように、われわれ自身が〈有限の生〉に基づく根源的な“差異”を持つ存在であることを肯定するからこそ、結果的に「機会の平等」や「結果の平等」が必要であるとの認識が導きだされる場合がある。もっともこうした“平等”は、あくまで社会的、制度的次元において人為的に創出される類のものであって、〈無限の生〉に基づく「存在論的平等」とはまったく異質のものである。【注54】も参照のこと。

(40)詳しくは【第八章第三節】を参照のこと。

(41)階級闘争の最終段階において、「国家は死滅する」と説いたのはF・エンゲルス(F. Engels)であったが(エンゲルス 1966:109、Marx/Engels 1987:224)、【第九章】でも見てきたように、「第二期」の日本社会においては、国家権力の存在そのものが「悪」であり、連帯する“市民”たちの究極形態においては、あたかも暴力装置としての国家自体が不要であるかのような風潮さえ存在していたのである。

(42)【第九章】で見た「第二期」以来、われわれの社会はどこか無意識のうちに、権力を監視し、権力を批判することだけが、われわれの責任の取り方であると誤解してきた側面があったように思える。しかし人間が「素朴な〈悪〉」を内に秘めている以上、われわれは権力というものを本質的に必要としている。したがって重要なことは、あくまでわれわれが自ら「権力を創出していく」当事者として何ができるのかということである。この原点を忘れたとき、権力はおそらく別の形で腐敗していくのである。

(43)そのためわれわれは、特定の価値判断に由来する“悪”を糾弾するときにこそ、最も慎重にならなければならない。人間がもたらすわざわいのうちで最も恐ろしいのは、しばしば自身の無謬性を盲信したうえでの「善」や「正義」がもたらす悪だからである。

(44)“無常”とは、「常ならざること、変化すること、生滅あること、特に人間など生ある者が必ず死滅すること、あるいは健康なものが病み、青年が老いるなど、変化してほしくないものが望ましくない方に変わることに対して言われる」(『仏教・インド思想辞典』 2013)。それにもかかわらず人間は、何ものかが変わることなく永遠にそのままであることを願ってしまう。だからこそ、そこに苦しみが生まれる。しかしその苦しみを生みだしているのは、何ものかの永遠を願う自分自身であって、この世の無常という真理を悟ることこそが苦しみから解放される唯一の道である。こうした世界観は、仏教における中心的な教義のひとつであると同時に、この列島に住む人々の間では広く共有されてきたものであると言えるだろう。

(45)「汝の敵を愛せ」は、『マタイ福音書』第五章および『ルカ福音書』第六章に見られる、イエスが山上から人々に向けて語りかけた言葉のひとつである。「あなたがたも聞いているとおり、「隣人を愛し、敵を憎め」と命じられている。しかし、わたしは言っておく。敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。あなたがたの天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである」(日本聖書協会/共同訳聖書実行委員 2006)。

(46)広井良典(2001)は、戦後の日本社会が成長に邁進していくなかで、人々が「私の生そして死が、宇宙や生命全体の流れの中で、どのような位置にあり、どのような意味を持っているのか」という根源的な問いと向き合っていくことをなおざりにしてきたと述べる。そしてわれわれが、いまや「死生観の空洞化」とも呼べる事態に直面していること、加えて長い年月をかけてこうした問いと向き合ってきた宗教を含め、再び社会として死生観の問題と向き合う時期にきていると指摘する。なお、広井が伝統的な宗教に共通する特質としてあげている、「永遠」の位置づけと「存在の負価性」、および「永遠」に触れることを通じて再び自らが生きるこの世界に深い価値を見いだすという論点については、本書における〈有限の生〉や〈世界了解〉をめぐる考察とも多くの接点があると言えるだろう。

(47)“浄土”とは、仏や菩薩などが住むとされる、煩悩の対象となるものが存在しない世界のことを指し(人間が現に生きる世界を“穢土”と呼ぶことに対応する)、とりわけ鎌倉時代の仏教である浄土宗や浄土真宗においては、阿弥陀仏に帰依し、死後浄土に往生することが理想とされた。キリスト教における“天国”とは、神や天使の住む天上の世界のことであり、同時にそれは、イエスの再臨の後にキリスト者が永遠の祝福を受けるとされる神の国のことを指している(ただし諸説によれば、神の国は、神の支配が完成された地上の国として到来するとされる場合もある)。確かに浄土も天国も、人々が生きる“いまここ”にある世界とは異なる別の世界のことかもしれない。しかしその地に至るためには、人々はあくまでこの世界でどう生きたのかということが問われる。この信仰の根底にあるものもまた、この世界でより良く生きるための“知恵”だと言えるだろう。『仏教・インド思想辞典』(2013)、日本聖書協会/共同訳聖書実行委員会(2006)を参照。

(48)ただし、人間存在の行為としての“信仰”のなかには、確かに一切の疑念を排除した形での“絶対的な帰依”という形もまた存在する。本書が示したかったのは、“信仰”という行為のなかには、こうした人間学的に多様で豊かな側面があるということである。

(49)前述した栗原敬遠の「暗黒地域論」(【注24】)は、本書と多くの接点を持っているが、本書とは明確に異なる点がひとつある。それは栗原が、諸星大二郎の漫画作品『闇の客人』を解釈するにあたって、鬼踊りを舞う老人が「選択できない」世界観を生きていたがゆえに、何の苦悩も葛藤もなかったとしている点である。これは栗原が、リメイクされた新版において、老人が鬼踊りを舞うべきもっともな理由や設定が追加されたことを引き合いに、われわれが「選択できる」世界観へと移行したことを示唆している点からすれば、重要な論点であることが分かるだろう。だが筆者は、〈有限の生〉を生きた人々において、苦悩や葛藤がなかったとは考えない。それは「意のままにならない生」とともに生きてきた時代の人々が、おそらく過酷な現実に耐えうる知恵と、現実と格闘していく術という面において現代人よりはるかに勝っていたがために、現代の部外者からはあたかもそのように見える、ということではなかっただろうか。

(50)「もしも、上記のような問題への出来あがった答えを、それが答えでありさえすれば何でもよい、という態度で求めるとしたら、その人は哲学よりもむしろ宗教にこれを求めた方がよい……だが、哲学はこのような、外から与えられる権威を認めない。外から与えられるあらゆる権威を否定し、しりぞけるところに、哲学的態度がはじめて生まれる。……人生の意義に関しても、自分自身の理性と経験によって受けいれることのできる答えだけを受けいれようとすること、これが、この問題にたいする唯一の哲学的態度である」(大井/寺沢 2014:44、47)。【序論】で触れたように、仏教やキリスト教に限らず、歴史のなかで洗練されてきた多くの宗教は、〈世界了解〉を求める人間存在の根源的な営為を出発点としているように思える。つまり了解のための言葉や意味が〈思想〉として体系化され、それが年月を経て〈生活世界〉に深く根づいたものこそが、われわれが伝統的に宗教と呼んできたものではなかっただろうか。この原点の部分に立ち返れば、宗教と哲学の間に根源的な差異などおそらく存在しないのである。

(51)古来より人々は、祝詞を奏上して然るべき場所に神を迎え、供物や舞などを奉じて神に祈った。しかしどれほど神事を行っても、それによって何かが保障されるわけではない。人々の問いかけや祈りが、はたして神に届いたのかどうか、届いたとして、はたして神がそれに答えてくれるのかどうか、人々にはまったく分からない。それでも人々は神を祀り、神に問いかけ、神に祈った。というよりも、問いかけ、祈らずにはいられなかった。想像してみてほしい。この「意のままにならない」世界のなかで、人々にできることなど限られているではないか。確実なものがないからといって、はたして人間はそこで何もせずにいられるのだろうか。人々にとってはそれが、おそらくより良く生きるためにできる数少ないことのひとつだったのである。

(52)補陀落渡海は、南方の海の彼方にあるとされる、観音浄土を目指して死出の出航を行う宗教的な行の一種であり、16世紀頃を中心に、熊野那智のほか、日本各地にその記録が残っている。使用された屋形船には、葬儀に用いる「四門」に見立てた四基の鳥居が設けられ、さらには屋形の入口は釘で打たれ、船底には船が沈む仕掛けが施されていたとも伝えられる。常陸国に残された記録によれば、総勢22名の出航となった事例もあると言われている。これは現代人の感覚からすれば、まさに恐るべき因習でしかないだろう。しかし、生きながらにして死出の出航を行った人々の感情とは、どのようなものだったのだろうか。ある人々は、浄土への渡航を真に信じていたかもしれないし、またある人々は、苦しむ民衆たちの思いを背負い、修行者として最も厳しい行に挑む覚悟を携えていたのかもしれない。そしてある人々は、後戻りを許さない世間の目と、自身に降りかかる運命の恐ろしさに嘆き悲しんでいたのかもしれないし、またある人々は、そうした感情をすべて抱えながら海原へと旅立っていったのかもしれない。那智では、嫌がる住職を無理矢理入水させた事件が起こって以来、渡海は死後の水葬へと形を変え、人々は住職の霊が「ヨロリ」という魚となって周囲に棲息すると語り継いだと言われている。われわれは、そこにあった人々の畏怖や「負い目」を含めて、さまざまな人間的な感情について想像力を働かせる必要があるだろう。補陀落渡海については、根井(2008)を参照。

(53)〈無限の生〉の住人たちは、絶対的な価値理念の存在を信じているからこそ、人間理性に無条件の信頼を置く。そして彼らの信奉する「本来の人間」=「完全な人間」なるものの物語は、見方によってはよほどに人間的現実を否定し、それから目を逸らしていると言えるのである。

(54)ここで、敢えてこのように述べたのは、近代的な価値理念の数々を批判する本書が、例えば「民主的な政治機構」や「言論の自由」、「機会の平等」や「結果の平等」といったものさえ受け入れない、との誤解を避けるためである。ただし本文で指摘しているように、〈無限の生〉に立脚する近代的価値理念としての自由や平等と、〈有限の生〉に立脚する、選択(決断)された価値としての“自由”や“平等”は、見かけ上は似ていても、その本質はまったく非なるものであると言える。〈有限の生〉から導かれるそれは、どこまでいっても人為的に創出されたある種の“自由”、ある種の“平等”でしかないからである。それでもそうした“自由”や“平等”は、普遍的な価値理念に由来するものとは異なる形の責任、選択(決断)された価値であることに由来する、固有の責任の形を伴うものになるはずである。